Me alegra ver posicionamientos desde la universidad en este tema…¡¡y más con viejxs conocidxs!! El abandono del rural para mí es el aspecto clave, pero como comentamos en un foro en la EPS-Lugo hace un año con Enxeñería Sen Fronteiras Galicia, profes, alumnado, investigadorxs, Sindicato Labrego Galego, asociaciones de la sociedad civil y personas de la administración, ¿al final quién quiere/puede quedarse a vivir, y sobre todo a trabajar y producir, en el rural? Yo (un urbanita de barrio para el que el rural es lo más importante, quizás lo tengo idealizado, pero tampoco creais que demasiado…) veo tres problemas grandes para esto:

– Percepción (en general acertada, creo yo) de la dureza (y alta demanda de tiempo cautivo, o sea, que no puedes dedicarle a otras cosas) de muchos trabajos en el rural, particularmente los productivos ligados al sector primario, que probablemente serían los que más lo revitalizarían (y también a la economía gallega, California no es en absoluto solamente Sillicon Valley, alguien se lo debería comentar a estos flipaos que solo piensa en los polos tecnológicos, la aeronáutica y el sector servicios)

– Baja consideración social hacia quienes en realidad alimentan el mundo (y si eres mujer rural, ya ni te cuento). Y encima esa baja consideración es si cabe más honda entre muchas de las personas que se han dedicado a eso toda su vida (y que no quieren que sus hijxs se queden a trabajar ahí ni de coña).

– Peor provisión de servicios básicos. Ojo, no estoy hablando de ocio (cines, teatros, zonas de marcha, comerciales o polideportivos), bueno, un poco también (pero hay gente en la ciudad que busca precisamente lo contrario, es cuestión de gustos). Hablo de escuelas, transporte público, servicios de salud, agua (con las recientes sequías los problemas son mayores en áreas rurales que urbanas, por qué será?), comunicaciones…

Si le damos la vuelta a los problemas igual empezamos a vislumbrar parte de las soluciones que una política que realmente apueste por el equilibrio territorial debería empezar a plantear

‘Desarrollo Sostenible y Decrecimiento (un modo de vivir)’ Category

-

Sobre incendios y el abandono del rural

noviembre 8, 2017 by sergio

Category Desarrollo Sostenible y Decrecimiento (un modo de vivir), El sofá de la sala (pensamientos y tertulias...) | Tags: desarrollo rural,incendios | No Comments

-

Poemario tech

junio 14, 2017 by sergio

Tecnooptimismo

Minúsculos camiños que cifras conducen

nada poden,

é a cega fe

a que prisioneiros do mundo

nos mantén.

Marionetas,

convertidas en deuses,

en zombies cansados

e alienados

fuxindo das persoas no medio da xente,

do chiar sen paxaros

para crear inxenuas revolucións.

Mentres en vales lonxanos

frótanse as mans

tras estreitalas co Gran Hermano

e tras vender as nosas vidas.

Non é malo prestarse, só perigoso

se non sabes como devolverte.

A pílula vermella é amarga,

se a tomas

ningún lavado de estómago te salva.

Se é gratis, tí élo produto.

Se non o podes abrir, non e teu.

Se non queres vivir, prefires que te vivan.

Non hai que preocuparse,

Bob Esponja ou Cristiano,

eles salvarannos.

Pero en realidade

só magnifican a nosa ruindade

como un espello deformante.

Que pena!

A liña é fina

para pasar do malo ao peor

e do malo ao mellor.

Binario

01010110 11000011 10101001 01101110 00100000 11000011 10100001 00100000 01101100 01110101 01111010 00100001

01010011 01100001 01100101 00100000 01100100 01100001 01110011 00100000 01110100 01100101 01100010 01110010 01100001 01110011

01100100 01101111 00100000 01110011 01101001 01101100 01101001 01100011 01101001 01101111

Vén á luz!

Sae das tebras

do silicio

Agua que no has de beber

Agua que no has de beber

te hará llorar

En casa de la aguadora…

todo son palos,

horas y lloros.

El agua buena es el agua huerta,

también la del río,

el pozo

o la alberca.

Como está sucia,

en tubos la acercan.

Quien bien te quiere

te hará llover

Carta a Santa Claus

Cómprala rosa

que es para niña

¡Venga peluches

para que achuche!

Los cochecitos,

las muñequitas,

las barriguitas,

los monstruitos.

Lego hombre araña,

lego starwars,

lego talego,

lego papás.

Una consola

y un nuevo móvil,

también la bici

y más playmóbils.

Los videojuegos

que una vez jugaré

y muchos libros,

que no leeré.

Otro portátil,

auriculares,

libro electrónico,

tablet y cables.

El Black&Decker

para usar dos veces,

el Smith&Wesson

las que se tercie.

Ya somos cuatro,

ya no cabemos.

¡Un nuevo coche,

todoterreno!

Tengo cuarenta

quiero la moto

y a los cincuenta,

yate y piloto.

Y ya al final,

me he dado cuenta,

¡Familia, amigos

y estar de fiesta!

Heridas en la tierra

Sangre

dorada.

Hambre

tapada.

Fuego,

que hiere.

Tierra,

que muere.

Máquinas sin piedad,

de carne y huesos,

manejan a otras,

de hierro y acero.

Sangre

negra.

Guerra

cierta.

Herida,

puñal,

hilillos,

metal.

Quemar para gastar,

gastar para gustar,

gustar para vivir,

vivir para matar.

Sangre

verde.

Miedo y

muerte.

Huesos,

sudor,

barro,

dolor.

De la tierra brotan zombies malsanos,

que pertenecen a grises mercados.

Pétreos números sin alma ni encanto,

que en lugar de risas solo portan llantos.

Sangre

azul.

¿Qué eres

tú?

Lucha,

placer,

vida,

poder.

Tú atacas, yo ataco.

Yo sufro, tú sufres.

Tú callas, yo callo.

Yo muero, tú…

Category Desarrollo Sostenible y Decrecimiento (un modo de vivir), El sofá de la sala (pensamientos y tertulias...) | Tags: galego,poesia,tecnoloxía | No Comments

-

Ciudades de peatones felices

enero 8, 2017 by sergio

Últimamente vuelve a hablarse de modelo urbanístico, aunque solo sea por culpa de la contaminación de Madrid y las medidas-parche que se están viendo obligadas a implementar. Hay críticas desde todos los lados (me llamó la atención la de quienes que defienden mayor liberalización en el modelo urbanístico) pero, parece claro que hay cierta tendencia, por lo menos en Europa, a ir restringiendo la presencia de vehículos privados en el centro de la ciudad.

Se ha escrito mucho sobre esa moda que empezó en «los países desarrollados» de construir ciudades para los vehículos, iniciada ya antes de los años sesenta del siglo XX. Sobre el problema de modelo urbanístico de las ciudades y los valores que refleja de la sociedad que vive en ellas, Arturo Soria y Puig escribió hace más de 15 años un esclarecedor artículo, del que me quedo con la genial metáfora de las reservas de nativos norteamericanos:

En los años sesenta se consideró de pronto que la única con-

tinuidad importante era la del tráfico rodado. Es más, se lle-

gó a pensar que el movimiento peatonal era discontinuo y se

inventaron las zonas peatonales, que son a los viandantes, lo

que las reservas norteamericanas para los indios: dentro, que

hagan lo que quieran, pero que no se les ocurra salir a re-

clamar lo que antes fue suyo. Además, existiendo el coche, ¿a

quién se le ocurre andar, como no sea para ir del estaciona-

miento al destino del viaje? Y para tan cortas andanzas, ¿qué

falta hace una red peatonal?Eso sí, la pérdida de espacio público para las personas es algo generalizado, y no solo en favor del vehículo privado. Tiene que ver con un modelo que promueve la creciente especialización de la sociedad, y que acaba por convertir la vida (y el hábitat) en una suerte de cadena de montaje donde prima la eficiencia y la productividad (material). En libros como el imprescindible La Ciudad de los Niños (de Francesco Tonucci) se reflexiona más profundamente sobre esto con una perspectiva de bienestar y autonomía de niños y niñas, lo que le da un doble interés (al menos para mí).

Por eso, en lo que a cada persona respecta y como propuesta de año nuevo, me gustaría acabar proponiendo cousiñas para contribuir a una Ciudad de Peatones Felices:

- Tratar de dejar el coche en casa en los desplazamientos en la ciudad (si se tarda un poco más no pasa nada, y hasta es muy probable que en realidad no se tarde más si se usa transporte público, bicicleta o el famoso coche de San Fernando…).

- Presionar a las autoridades para que vayan implementando políticas de promoción de los desplazamientos limpios y la recuperación del espacio público, dentro de un modelo de ciudad para las personas.

Luego hay otras iniciati

vas más tipo «callejero-streetfighter» (que decía Calle 13) de llevar pegatinas o panfletos contra las ocupaciones de espacios públicos (para coches mal aparcados, zonas urbanas no pensadas para peatones, etc.):

vas más tipo «callejero-streetfighter» (que decía Calle 13) de llevar pegatinas o panfletos contra las ocupaciones de espacios públicos (para coches mal aparcados, zonas urbanas no pensadas para peatones, etc.):- Más «cañeras»

- Apelando a la ciudadanía desde la infancia, como las multas infantiles propuestas en La Ciudad de los Niños

- Más positivista, con dibujos de personas ocupando espacios públicos (paseando, jugando…). Un ejemplo que propongo es la imagen de F. Tonucci (con texto adaptado) de niños y niñas jugando en la calle de la portada del libro La Ciudad de los Niños.

Category Desarrollo Sostenible y Decrecimiento (un modo de vivir) | Tags: infancia,urbanismo | No Comments

-

Regueifa de transgénicos en la USC

abril 9, 2016 by sergio

Ayer tuve la ocasión de acercarme un buen rato a la facultad de Ciencias de la Comunicación a la primera de las regueifas de ciencia, una buena iniciativa de la USC para debatir sobre temas candentes de ciencia con ponentes reconocidas por sus posiciones opuestas. El primero de los temas, para abrir boca, fue nada más y nada menos que los transgénicos. Para quien no pudiese estar, hicieron vídeo. Había que debatir sobre 4 preguntas:

- Son los transgénicos seguros para la alimentación?

- Son los transgénicos seguros para el medio ambiente?

- Son necesarios los transgénicos en agricultura?

- Existen alternativas para los transgénicos en agricultura?

Se ve como el tema se centró en transgénicos en agricultura, de hecho para otras temáticas nadie entró en discusión sobre que sea malo producir quinina con tecnología de transgénesis.

Hubo algún ponente que se tomó lo de regueifa al pie de la letra, tratando de «enterrar en deshonor» a las personas del bando contrario, sin centrarse en debatir con argumentos y tratar de entender las posturas de la parte contraria y argumentar, que al menos yo era lo que esperaba. Esta actitud, como al menos en mi experiencia suele ser habitual, vino del lado de los presuntos defensores a ultranza de la ciencia, quienes en algún caso se atrevieron a cuestionar el hecho de que personas de la parte contraria fueran científicos y, aun más grave, entraron en descalificaciones respecto a de donde salía el dinero que cobraba alguien de la parte contraria (esto lo hizo F.G. Olmedo, al que se veía incómodo con el formato, la vieja escuela que solo entiende de lecciones magistrales, sin que nadie le rebata, era claramente detectable en él). Mulet estaba mucho más cómodo con este formato, con un humor sarcástico y por (demasiados) momentos faltón, como en él y en sus libros es habitual (y que cuenta con bastantes seguidores, de esos que a la menor discusión sobre algo que consideran ciencia o pseudociencia te endosan eso de «magufo»). Al menos sabía argumentar, aunque aquí su vena escéptica le jugó malas pasadas, como el tener que meter la palabra «homeopatía» con calzador (tengo la teoría que es la palabra que quienes se autodenominan escépticos emplean para convertir en pseudociencia todo lo que toca, por eso no puede haber un debate de ciencia donde no la saquen a colación). Y bueno, luego está su afán por denostar la agricultura ecológica certificada, que hace que también la meta con calzador en cualquier sitio, por mucho que una de sus oponentes dijera claramente que estaba hablando de agroecología y no de agricultura ecológica (que es la que lleva certificado y no tiene nada que ver con conceptos de «canales cortos de comercialización», desarrollo endógeno, agricultura no intensiva en insumos, pequeña agricultura familiar y otros conceptos de desarrollo que estos científicos pro-transgénicos no conocen ni tienen el menor interés en conocer; una pena que no invitaran específicamente a dos profes al menos en el público, casualmente de la USC, que hace poco sacaron un libro sobre el tema que tengo aquí delante esperando a ser leído).

Por la parte «antitransgénicos» J.L. Yela transmitía «buen rollo» hablando de elegir otras formas de vivir y demás, y creo que no se esperaba lo que se le venía encima. De hecho, acabó bastante quemado, no estoy seguro de que tuviera mucha práctica en estas regueifas con «legionarios de la ciencia».

Blanca Ruibal, de Amigos de la Tierra, la única no científica (pero sí ingeniera agrónoma, algo sabrá de estos temas, con permiso de los otros ponentes) fue, para mí, la única que intentó dar argumentos, aunque eché de menos por su parte alguna contra-réplica a lo que Olmedo dijo de que no se obligaba a nadie a plantar trasgénicos y se podía abandonar esos cultivos cuando se deseara. Amigos de la Tierra es una ONG con experiencia en varios países del mundo (además tiene una red internacional de organizaciones Friends of the Earth), que sabe muy bien que la presunta libertad de la gente empobrecida (el propio Olmedo mencionó que la mayor parte de usuarios de transgénicos son pequeño campesinado de países empobrecidos) es un invento de quienes se aprovechan de esa situación de empobrecimiento. Además, si a alguien que se dedica a la agricultura le enseñas un maíz que produce tres mazorcotas en vez de 2 mazorquitas, y le dices que con X pesticida e Y fertilizante va a producir un montón del de las 3 mazorcotas, pero no le cuentas la dependencia del precio del petróleo (y de las semillas) que le va a generar esa nueva variedad, le estás mintiendo, y eso no es libertad. Y estás jugando con sus cosas de comer. Otro profesor de la USC y su equipo HISTAGRA podría contar muchas cosas sobre como afectó la revolución verde y el extensionismo agrario en la «modernización» agrícola de Galicia (y hoy en día quienes hacen extensionismo agrario en Galicia ¿saben quiénes son? ¡BINGO! Comerciales de biocidas, semillas y fertilizantes). Que sí, que sí, que eso no es culpa del trasngénico, que además también ocurre con otras variedades híbridas industriales (no logradas por transgénesis), pero alguien dijo en el debate que el problema era el modelo de agricultura intensiva-extractivista en y para el que habían surgido (tanto unos como otras). Y esa es la clave. La culpa no es del transgénico, es del sistema. Pero es que el transgénico está hecho para reforzar el sistema (aunque dijeran que se había hecho para poder dar de comer a una población creciente). ¿Se podría usar para promover un sistema distinto? Es posible. Con la mejora participativa de semillas se intenta (a partir de hibridaciones como las de toda la vida, pero con criterios científicos), y entidades como la Misión Biológica de Galicia-CSIC tiene proyectos en esta línea (uno de ellos, que conozco de primera mano, en Honduras). Con transgénicos es más complicado darle ese aire de alternativa al sistema predominante, al ser una tecnología más complicada para «empoderar» a la población, por ajustarse menos a los parámetros de la tecnología apropiada y tecnología para las personas, como conté aquí en su día (por mucho que haya iniciativas públicas de transgénicos; si producir alimento tiene que generar lucro, tenemos un problema, lo mismo que cualquier necesidad básica para la vida).

En resumen, si en un debate cuenta tanto el fondo como la forma, decir que en el fondo creo que quien venía con más ánimo de discutir matices y complejidades (que toda tecnología tiene, y esta más que otras) fue la parte «antitransgénicos» (aunque yo mas bien les llamaría «que se cuestionan varios aspectos de los transgénicos», para mí con un mayor espíritu crítico que la otra parte). Este formato tampoco daba para mucho, pero creo que en la parte de salud no hubo enormes encontronazos, ya que quienes cuestionaban aspectos de los transgénicos lo hacían más en lo que tiene que ver con la parte ambiental y social (curiosamente tampoco oí hablar de tema de patentes, que incluso se ha mencionado en ocasiones por su similitud a lo que ocurre con el software libre). En la parte ambiental, hubo un abismo insalvable, entre quienes decían que los transgénicos no se hibridan, es IMPOSIBLE (imposible? en ciencia?). Ni se ponían de acuerdo en el mayor uso de insumos por unidad de alimento (aunque de esto creo que sí hay estudios, reduciéndolo todo a huella energética, la agricultura agroindustrial alguien dijo que es el convertir petróleo en alimentos; pero el petróleo se irá acabando, y qué pasará con este sistema?). La parte de sistema agrario basado en monocultivo (sistema en que los transgénicos, como ya vimos, son parte inseparable) se trató de forma un poco caótica y no estoy seguro de si llegó al público, pero también es un tema importante).

En las formas, a mí es que el estilo faltón, condescendiente y tratando de «pobre tonto» a quien no entiende los profundos argumentos que dan que emplean muy a menudo los autodenominados escépticos, no puedo con él. y del señor Olmedo no puedo decir más que hizo gala de mala educación, por muchos doctor que sea, y por muchas comisiones y agencias de la alimentación en las que haya participado. En mi opinión (no sé si hay estudios sobre si los debates de este u otro estilo sirven para cambiar opiniones), si la capacidad de argumentar es la que había ayer sobre todo por un bando, este debate no ha servido más que para poner de manifiesto la lastimosa incapacidad argumentatoria de una parte de la «clase científica» de este país.

Por mi parte, sigo pensando exactamente lo mismo de este tema que cuando entré, pero claro, es una manera más incómoda y compleja de opinar porque integra en el sistema elementos de tipo social, de derechos humanos, de relaciones de poder…. No se trata de elegir blanco o negro, porque eso se parece más a la fe que al verdadero pensamiento crítico, y también hay anti-trasngénicos que pecan de esto (gritones incapaces o sin deseo de argumentar sus «gritos de guerra»), pero me he encontrado menos (y eso que por estar ya desde hace años en Ingeniería Sin Fronteras he tenido ocasión de conocer personas científicas, legionarios de la ciencia, personas militantes críticas, activistas-oveja, activistas-gritonas, científicos críticos e incluso científicos activistas).

Una mención especial a la organización (muy bien!! incluso con el problema de no tener a Clara en persona en la sala) y también al moderador, que se las arregló para encajar un debate tan imposible en el formato previsto.

En fin, espero que en futuras regueifas se seleccione a las personas regueifadoras con un criterio de saber debatir (no simplemente de ser hiperdefensoras de un tema). Con este nivel, no me extraña que luego la gente flipe al oir al Iglesias o al Rivera. Un tema que creo que hay que tratar urgentemente es sobre filosofía de la ciencia y la tecnología, el hecho de que ciencia esté o no «contaminada» por el entorno por y para el que nace, igual que la tecnología (donde es más claro). Alguien que escribe muy bien sobre este tema lo hace en este blog, aunque bueno, si traen a Habermas ya es la releche.

ACTUALIZADO 10 de ABRIL:

No quería terminar sin mencionar otros dos elementos que no ví que saltaran a la palestra, y están indisolublemente unidos. Uno es el principio de precaución, con elementos o tecnologías cuyo impacto real no se conoce por no estar claro el período de pruebas que hay que realizar para «estar tranquilas», pero que tendrían un efecto muy pernicioso si el riesgo se materializara. El otro es la magnitud de esos efectos que ocurrirían de materializarse alguno de los riesgos de uso de la tecnología. Si es muy grande, por mucho que las posibilidades de que se materialice sean muy pequeñas, hay que valorar mucho la posibilidad de usar otra tecnología alternativa. Un ejemplo de esto es la energía nuclear, con sus centrales en las que no suele pasar nada, pero si pasa puede ser catastrófico. Sabiendo lo que sabemos, ¿no hubiéramos apostado desde el principio por las renovables en vez de por la nuclear? ¿Quién tenía interés en apostar por esta tecnología y no por otra?¿Asegura esa alternativa tecnológica una mejor calidad de vida para toda la población del mundo, con un mínimo decente de acceso universal a los servicios básicos?¿De quién depende que esto ocurra, a quién hay que exigírselo y cómo? De toda esta parte más política de la tecnología nos ocupamos en la asociación donde trabajo, Ingeniería Sin Fronteras.

Una predicción interesante y entretenida sobre todos estos temas es esta novela de ciencia-ficción llamada La Chica Mecánica (pocos científicos hacen buena ciencia-ficción, quizás por estar demasiado condicionados por la parte «ciencia» y les falla la «ficción», muy necesaria para simular las interacciones de las tecnologías entre ellas, con la sociedad, y la retroalimentación entre ambas que produce la evolución de todo el sistema).

Category Cooperación para el Desarrollo (más que un trabajo), Desarrollo Sostenible y Decrecimiento (un modo de vivir), Lo que se ve (y se grita) al abrir la ventana | Tags: desarrollo rural,galego,transgénicos | No Comments

-

La renta básica se mueve

febrero 8, 2014 by sergio

Parece que hay ideas de presentar en algún ayuntamiento de Galicia la propuesta de que desde el pleno se dé apoyo a la iniciativa legislativa popular sobre renta básica que está en marcha. En la justificación de este apoyo (en línea con una corriente bastante mayoritaria entre quienes defienden la renta básica), se defiende que se pague un monto al mes de más o menos el umbral de la pobreza, que en España se calcula como el 60% de la mediana nacional de los ingresos por unidad de consumo (y sale unos 650 euros al mes). Este sistema de cálculo no me parece adecuado, me gustan más los que calculan la canasta básica media estatal (que también hay muchas formas de calcularla, pero creo que salen resultados más ajustados (y menor cuantía, creo que 650 euros como renta básica es excesivo).

Category Desarrollo Sostenible y Decrecimiento (un modo de vivir), El sofá de la sala (pensamientos y tertulias...) | Tags: economía,RBU,renta básica | 1 Comment

-

PENSANDO EN POR QUÉ Y CÓMO CREAR UN LABORATORIO SOCIAL EN GALICIA

febrero 9, 2013 by sergio

Gran variedad de organizaciones nos dimos cita en este primer taller, desde ONG con acción internacional, hasta las que centran su trabajo en toda Galicia o simplemente en pequeñas áreas de Galicia, universidades, iniciativas sociales difícilmente clasificables como Guifi.net, colegios profesionales, movimientos como marea naranja, etc. Xosé Ramil, que facilitaba el taller, dejó ya en su blog un resumen y la presentación usada. A mí me gustaría comentar aquí algunas de las cosas que me suscitó.

Simplemente reunirse para hablar sobre nuevos modelos de sociedad con esta gente ya me pareció motivante y, si encima conseguimos construir un espacio de innovación social como germen de proyectos conjuntos,¡ genial!

Se da en el sector de entidades de protección a las personas más vulnerables una sensación creciente de que se debe acabar con la fragmentación según se trabaje con grupos o temáticas (personas mayores, enfermos de tal o cual enfermedad poco conocida o marginada, inmigrantes, personas vulnerables en otros países frente a las de aquí, salud, educación, etc.). El trabajo específico con cada grupo sí necesita de su especialización, pero la lucha por una sociedad más justa y equitativa y la defensa de las políticas sociales debe hacerse al unísono, sin entrar en la demagogia de “vulnerables de aquí frente a vulnerables de fuera” que se emplea como excusa populista y facilona para enmascarar la ideología de darwinismo social que subyace en los partidos de derecha (y que en épocas de crisis es más fácil llevar a la calle aprovechando las situaciones desesperadas de cada vez más población, tenemos muchos ejemplos de esto a lo largo de la historia…). Así que, simplemente para establecer estrategias conjuntas de defensa de la equidad basada en la justicia social, ya merecería la pena crear el laboratorio.

Buscar espacios de encuentro para conocerse más es un paso muy importante y, como se dijo en varias ocasiones durante el taller, es clave un espacio físico si el taller se quiere hacer más permanente (para convertirlo en “laboratorio”). Un lugar en una de las ciudades gallegas que luego puede replicarse donde fuera necesario y, por supuesto, también un espacio 2.0 complementario. En realidad, en distintas ciudades ya hay movimientos organizados de asociaciones muy diversas como la Red Social Galicia Sur en la zona de Vigo, la Red Ferrol Terra en Ferrol, la Plataforma de Asociacións en Lugo, etc. Hasta ahora, sin embargo, se movían en círculos más locales, que buscaban una acción en la ciudad y una incidencia política en el municipio. Yo creo que es hora de “subir de escala”, aprovechando movimientos sociales espontáneos que han cogido fuerza y son multiescala y con diversidad de participantes como la Marea Naranja (que estaba en ese primer taller).

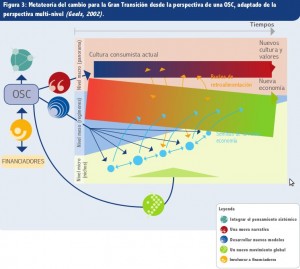

Además, creo que es muy importante ir más allá de la simple incidencia política y movilización/sensibilización ciudadana. Es importantísimo buscar sinergias entre entidades aparentemente muy distintas pero de donde pueden salir proyectos sociales que sean germen de cambios mayores (semillitas para el cambio, como se puede ver en el grafico aquí abajo, extraído del informe SMART CSOS que se comentará un poco más adelante), además de poder estar en un espacio paralelo a la entidad propia, lo cual en ocasiones sirve para pensar de otra manera, con más libertad. Incluso pueden aparecer ideas nuevas para desarrollar desde la especialización de la entidad en la que colaboras, pero con un enfoque más «procomún«, pensando como fortalecer al resto de iniciativas y favorecer el cambio.

El laboratorio es una iniciativa que creo que se alinea muy bien con las propuestas que van surgiendo en el interesante informe sobre “Organizaciones de la Sociedad Civil Inteligentes”, que fue un referente en el taller (SMART CSOS es un reflejo más práctico de muchas de las conclusiones y reflexiones de tipo más psico-social de otro interesantísimo informe: Buscando marcos: nuevas formas de implicar a la ciudadanía del Reino Unido con la pobreza global ).

En el primero de esos informes mencionados aparecen varias claves que, en mi opinión, justifican y dan contenido a este proyecto:

- En la página 31 dice que Uno de los retos a los que nos enfrentamos a la hora de estimular innovaciones es que los experimentos locales suelen permanecer aislados y sin vínculos entre ellos. Se ha prestado poca atención a la interacción entre experimentos, por ejemplo a través del intercambio de información o de la interacción entre las redes sociales. Como consecuencia, muchas innovaciones potencialmente viables fracasan o simplemente no llegan a aplicarse fuera de su nicho. Por este motivo, un gran número de autores subraya la importancia de propiciar unas condiciones en las que las iniciativas se puedan relacionar con proyectos de innovación y experimentos que ya se estén desarrollando (Kemp 2008: 382).

- En la página 32 menciona como, “aunque en muchos casos existen conexiones en el seno de los movimientos e iniciativas, a menudo faltan aquellas que deberían conectar a las diferentes redes entre sí. Esto impide el progreso y la expansión de las innovaciones más allá de límites geográficos y sociales y conduce a la proliferación de proyectos espontáneos y dispersos, en lugar de fomentar el cambio sistémico

- En la 34 dentro del apartado de fomento de la innovación (social), menciona que es clave “Recopilar información de los experimentos realizados por los movimientos de base y darle forma en mensajes convincentes dirigidos a los responsables de la toma de decisiones, así como al público en general, puede constituir otra oportunidad para ayudar a superar las barreras frente al cambio”.

- En la página 37 describe ya implicaciones prácticas para las organizaciones si se quiere crear este espacio común: superar las barreras que impiden la colaboración entre sectores, crear grandes plataformas de aprendizaje común y colaboración y establecer conexiones decisivas que propicien un movimiento ciudadano global.

- Por último, en la página 43 se ven pasos a seguir para lograr estos espacios. En el caso del Laboratorio Social de Galicia, además del mencionado espacio físico, será clave que del segundo taller salga una agenda concreta de actividades a seguir realizando conjuntamente (quizás sobre aspectos concretos a trabajar conjuntamente, generación de sinergias y búsqueda de principios comunes de trabajo, que pueden ir en la línea de los trabajados desde el informe Buscando marcos)

¿Y para financiar el laboratorio? Posiblemente no fuera muy costoso, además hay herramientas de crowfunding como Goteo y algún programa de la UE que se adaptan como un guante a ello, o sondeando algunos financiadores que ya conocemos y presentándoles el proyecto. En mi opinión esto no sería el gran limitante en un inicio.

A ver si conseguimos que prendan las semillas de este laboratorio social, la verdad es que espero con impaciencia la segunda sesión, que esta vez estará facilitado por Juan Freire.

Category Cooperación para el Desarrollo (más que un trabajo), Desarrollo Sostenible y Decrecimiento (un modo de vivir) | Tags: galicialab,innovacion,social | 1 Comment

-

Profundizando en el cooperativismo

enero 29, 2013 by sergio

Hoy estuve en el primero de los 4 seminarios de formación de agentes cooperativos, algo así como un plan de formación para promover la “pedagogía cooperativa” entre todas las personas interesadas y técnicos contratados en la Red Eusumo que asesoran a quienes quieren optar por la cooperativa como modelo de organización empresarial. Lo impartía Juan Gómez Cabo, socio de XEDEGA

Me interesa ya hace tiempo el mundo de la economía social. Esto de las cooperativas me recordaba un poco al mundo asociativo, pero con un objetivo más “mercantil”, por así decirlo. Por eso me apunté, para saber más de los entresijos de este mundillo (y, por qué no, conocer otras maneras de emprender que se ajustan a mis motivaciones y valores). Además, desde Enxeñería Sen Fronteiras Galicia se está comenzando la línea de apoyo a economía social en el sur de Honduras (sectores de pesca y camaronicultura artesanal, así como agricultura campesina), con lo que está bien saber algo más del tema.

Sólo dejaré un par de pinceladas que me llamaron la atención de lo que allí se habló (para más detalles, toca leerse la ley y manuales que hay por ahí):

- Ante las dificultades, siempre se tiende a cooperar. Por tanto, es una buena época para promover el cooperativismo…

- Para constituir una cooperativa de primer nivel, en Galicia necesitas 3 personas según la última modificación de la ley de cooperativas (en País Vasco, que nos lleva “un poquito” de ventaja), estaban valorando en poder comenzar con una persona. Para las de segundo nivel (cooperativa de cooperativas), con dos es suficiente.

- Se comentó que un error importante se ha venido cometiendo en el mundo empresarial gallego es el tener una visión demasiado cortoplacista (yo creo que eso es algo endémico en todos los sectores…).

- Juan defendía una tendencia a que hubiera pocas cooperativas con muchos socios (como parece ser que ocurre en Gran Bretaña). Yo no sacrificaría una diversidad necesaria en aras de la economía de escala, ya he hablado alguna otra vez de la importancia que le doy a la diversidad, también en el mundo empresarial.

- La mayoría de las cooperativas en España están en el sector servicios. Se habló de que quizás hubiera que tratar de crecer también en industriales. En total crean unos 337000 puestos de trabajo (aun hay mucho potencial).

- Algunos referentes mencionados son la Corporación Mondragón (la mayor cooperativa del mundo, aunque hay quien critica su tipo de cooperativismo “multinacional”) y sobre todo Coop57 (también está en Galicia). Yo añadiría FIARE, ahora que se unió a la Cooperativa de Crédito Banca Popolare Etica (en Galicia también tiene presencia)

- Una característica de las cooperativas es su capacidad de aguante en períodos de crisis (puede ser que por la implicación de los asociados, que en ocasiones sacrifican mucho para mantenerse, ya sea por “amor al proyecto” o porque no les queda otro remedio…).

- Puede ser que no todo el mundo esté preparado para formar parte de una cooperativa. Si no se tiene cierta “formación asociativa” (como me gusta llamar a mí a la capacidad de tirar de un proyecto aunque no compartas el 100% del mismo, siendo capaz de llegar a consensos y aceptar opiniones de una mayoría), mejor no meterse. Madurez democrática, lo llamaron por aquí.

- Algo que causó malentendidos fue cuando se habló de que antes que transmitir una imagen pesimista y triste (que el estado de paro causa muy a menudo en las personas), es mejor mantenerse activos y moverse muchísimo, aunque sea “trabajando gratis” (en el sentido de darse a conocer a través de contactos haciendo muestras de tu trabajo, colaborando en entidades de voluntariado, etc.). Yo creo que no debería ser necesario estar en paro para dedicar parte del tiempo de alguien al voluntariado y al trabajo comunitario, aunque que duda cabe de que muchas personas dan el paso cuando están en paro (porque tienen más tiempo y/o porque simplemente quieren «no estar quietas», en el voluntariado hay tantas motivaciones como personas…).

- Hay tres tipos generales de cooperativas: de trabajo asociado (las personas socias son trabajadoras de la cooperativa, posiblemente el tipo más deseable desde el punto de vista del emprendimiento social), de servicios (la persona tiene una actividad empresarial y la cooperativa a la que se asocia le da servicios para desarrollar mejor esa actividad empresarial, un ejemplo son las agrícolas) y de consumidores/usuarios (varias personas se unen para lograr mejores condiciones a la hora de adquirir bienes o servicios, por ejemplo una cooperativa de vivienda o una cooperativa de consumidores ecológicos como podría ser Eirado).

- La cooperativa permite desarrollar un proyecto empresarial con responsabilidad (en el caso de cooperativas de trabajo asociado), si bien trabajando más y cobrando quizás menos, pero buscando otro tipo de compensaciones (flexibilidad, participación en la toma de decisiones operativas y estratégicas de la cooperativa, etc., o sea, lo que el Díaz-Ferrán no ofrecía cuando dijo algo parecido, ya que quería más bien esclavos).

- Se defendió la cooperativa como un modelo que da cierta seguridad en el país con más número de “pleitos per cápita”, ya que se trata de una persona, un voto. Además, la participación en la cooperativa es personal, no se puede vender, al contrario que en otras sociedades mercantiles como la sociedad limitada, en la que si una persona socia vende su parte a otra, de repente tienes a alguien que no conoces de nada pudiendo tomar decisiones en función del capital que aporte, y no de su condición de persona socia con un voto. En las cooperativas, la aceptación de nuevas personas socias es cosa del Consejo Rector.

- Con la crisis en Galicia se observa un cierto repunte en la creación de cooperativas (es una opción de autoempleo interesante).

- La comunicación es una elemento importantísimo y delicado en las cooperativas. Hay que saber cuando comunicar las cosas y quién las debe comunicar (las personas que más sepan del tema, ya que es fácil malinterpretar datos si no se tienen conocimientos suficientes, con lo que se crea una alarma que puede ser muy perjudicial). La educación, formación e información es un principio cooperativo básico para que las personas socias puedan tomar las decisiones con pleno conocimiento.

- Para iniciar una cooperativa debe haber objetivos comunes con el resto de personas socias (no demasiados). La confianza es básica (no estar pensando siempre que van a intentar colártela, esa paranoia es muy desgastante). Preocuparse por estar informado para la toma de decisiones es responsabilidad del socio también. Es muy importante contar con una organización clara con una distribución adecuada de competencias, fomentando la participación de las personas asociadas en comisiones de trabajo.

- Buscando paralelismos con el mundo asociativo en los órganos de gobierno, la Asamblea General de las cooperativas coincide con la de las asociaciones en ser el órgano decisorio más importante. Sin embargo, el Consejo Rector de las cooperativas tiene por ley unas competencias más amplias que en el caso de las Juntas Directivas de las asociaciones. Este consejo rector puede admitir o echar personas socias (sin tener que ratificarlo en asamblea, aunque es aconsejable hacerlo), así como tomar decisiones importantes del día a día que a pesar de que la asamblea no las ratifique, podría seguir adelante con ellas. Se eligen para 2-6 años (dependiendo de los estatutos de la cooperativa), pero si se consiguen el 10% de las firmas de las personas socias, se puede forzar una asamblea extraordinaria para proponer una moción de confianza del consejo rector. Se habló de una cooperativa con 10 personas en consejo rector, que cambiaban cada 2 años a la mitad de sus miembros, como si fuera un mal ejemplo. Me quedé con ganas de preguntar por qué (así es como funciona la Junta Directiva de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia, y no le va mal…

- En Galicia hubo a finales de los 80 una cierta crisis que hizo que muchas cooperativas no fueran bien, lo cual las dejó con una mala imagen. Esta época de crisis es una oportunidad de reivindicar su papel, ya que pone a las personas por delante del capital. Algo interesante de esto es que las cooperativas tienen como objetivo el satisfacer las necesidades de sus cooperativistas, contra lo que suele pasar en general con otro tipo de sociedades como las limitadas o las anónimas, donde se tiende a buscar la maximización del beneficio para las personas socias. Parece que está habiendo cierta voluntad política en promover este tipo de organización mercantil con las personas más en el centro, lo cual, en mi opinión, tiene que ver con la situación de crisis, que está favoreciendo el que se hable de economía social y herramientas concretas para hacer las cosas de otra manera (pero que se podría promover aun más dando facilidades legislativas para aumentar las ventajas de optar por la cooperativa y los valores que representa, lo cual desde las asesorías convencionales no suele ocurrir, ya me ha llegado por varios sitios el que en general las asesorías no te recomiendan esa figura, sino mejor ir como autónomo, que tendría responsabilidad ilimitada, o como autónomo en sociedad limitada que, al igual que en las cooperativas, no responden con todo su patrimonio si hay algún problema de deudas o impagos).

¡¡¡Nos vemos en el próximo!!!

Category Desarrollo Sostenible y Decrecimiento (un modo de vivir) | Tags: cooperativismo,economía,economía social | 3 Comments

-

¿Puede la banca ser ética?

agosto 22, 2012 by sergio

Es el título del artículo que en Diario Abierto me publicaron y podéis ver aquí

http://www.diarioabierto.es/83646/%C2%BFpuede-la-banca-ser-etica#

Category Cooperación para el Desarrollo (más que un trabajo), Desarrollo Sostenible y Decrecimiento (un modo de vivir) | Tags: bancaetica | No Comments

-

Los espacios no protegidos…

septiembre 22, 2011 by sergio

La clave de la gestión sostenible del territorio no serán los espacios protegidos, serán los espacios «no protegidos».

Category Desarrollo Sostenible y Decrecimiento (un modo de vivir) | Tags: | 1 Comment

-

La E.Coli, las conspiraciones y el agnosticismo crítico

julio 6, 2011 by sergio

Hoy toca teoría de la conspiración en el asunto de la E.Coli. Nunca se sabe…, lo que está claro es que a muchas instituciones y empresas no les interesa que se consuman productos «da horta» (y lo mismo con las medicinas más naturales) porque hay muchos intereses creados. Y si no, acordaros de los enfrentamientos entre las plazas de abastos y los supermercados, que siguen en muchos lugares de España y Latinoamérica (estos últimos diciendo que las plazas no cumplían los requisitos de sanidad que a ellos sí les exigían para que después venga la E. Coli por el Lidl…, y en medio de la evolución e innovación de esos mercados a los que quizás le falte un punto de adaptación horaria para llegar a mucha más gente que hasta ahora no podemos visitarlos asiduamente).

Eu prefiro o «da horta» ben lavadiño aínda que traia alghún miñoco! Lo de las teorías de la conspiración ya me parece rizar el rizo. En estas teorías siempre me declaro agnóstico, no tengo información para saber si es cierto o no, pero sí creo que los productos «de proximidad» son buenos (o al menos no peores que los de los supermercados que traen de a saber donde) y además contribuyen al desarrollo local. Eso me da pistas de cómo y qué comprar, aunque no siempre pueda acceder a estos productos (por falta de tiempo sobre todo).Category Desarrollo Sostenible y Decrecimiento (un modo de vivir), Lo que se ve (y se grita) al abrir la ventana | Tags: decrecimiento,soberanía alimentaria | No Comments